VIVALP à Courchevel pour présenter des premiers résultats

Lundi 13 octobre, le living lab VIVALP - Trois Vallées s’est réuni à Courchevel pour son séminaire annuel. Le comité de suivi s’est tenu le matin avant une séance ouverte à tous les acteurs du territoire intéressés par les Solutions fondées sur la Nature testées sur le territoire.

La commune des Bellevilles a présenté la reconnection du torrent du Peclet avec la tourbière du Plan de l’Eau puis André Evette a présenté les travaux de restauration de berges mené dans cet espace avec l’aide de Juliette Rousset [1] . Il nous a également présenté les travaux de restauration d’un sentier situé dans le Parc de la Vanoise à Pralognan avec l’aide des services techniques de cette aire protégée, représentée par Vincent Augé.

Après avoir rendu et soutenu leur rapport de stage, les quatre stagiaires du living lab VIVALP Trois Vallées sont venus présenter leurs résultats aux acteurs et actrices du territoire afin d’échanger directement avec eux. Nous les remercions d’être venus sur leur temps personnel car c’est un moment important d’un living lab. Vous trouverez ci-dessous les résumés des mémoires, les fiches synthèses ainsi que les mémoires téléchargeables en accès libre.

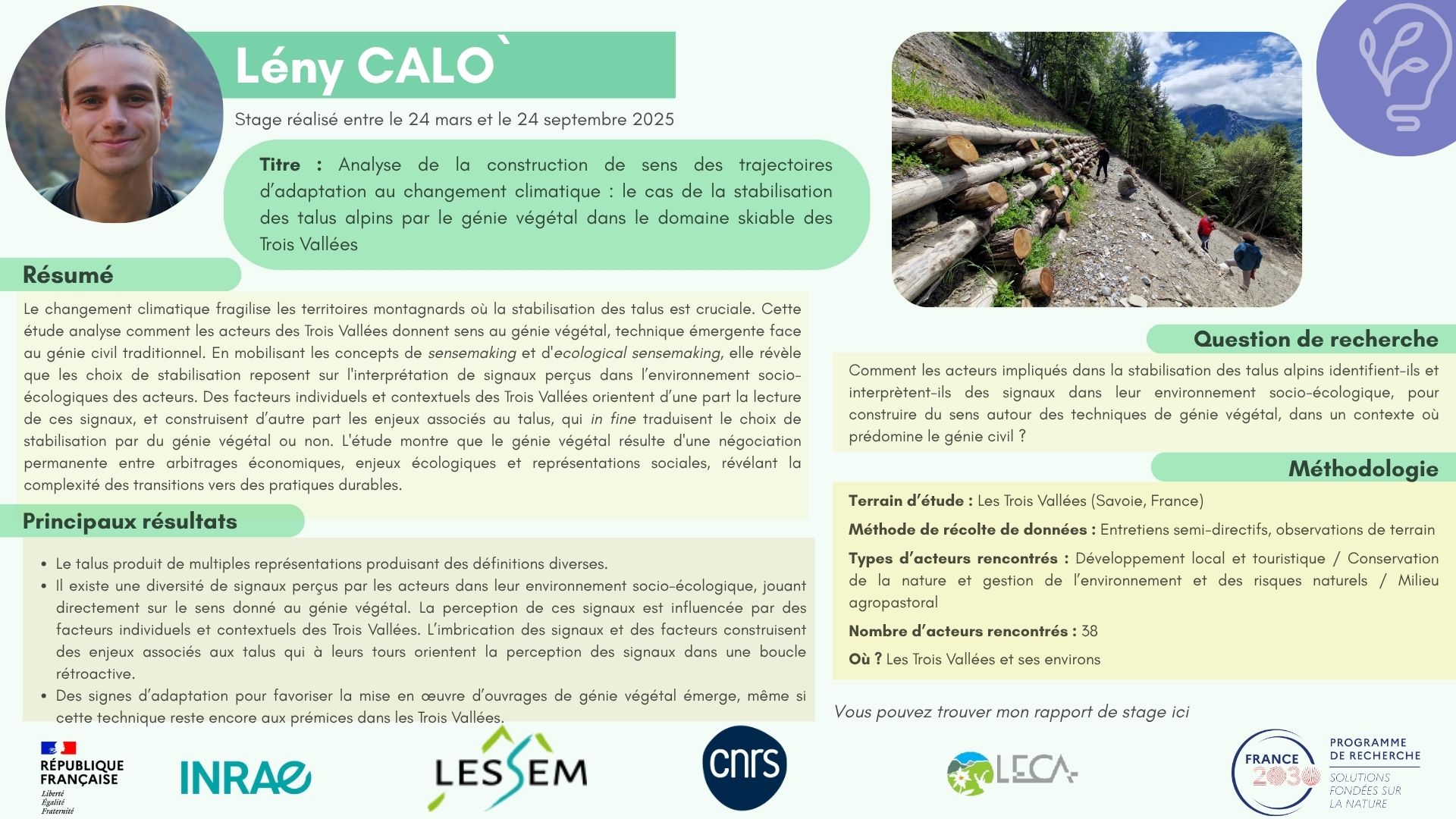

Lény Calo’, Analyse de la construction de sens des trajectoires d’adaptation au changement climatique : le cas de la stabilisation des talus alpins par le génie végétal dans le domaine skiable des Trois Vallées

Le changement climatique accentue la vulnérabilité des territoires montagnards, où la stabilité des talus constitue un enjeu majeur pour les activités humaines. Alors que le génie civil dominait historiquement, de nouvelles techniques comme le génie végétal ont émergé pour stabiliser les talus et s’adapter aux évolutions climatiques. Ce travail analyse la construction de sens autour de cette pratique par les acteurs des Trois Vallées, un territoire touristique de haute montagne. En mobilisant les concepts de sensemaking et d’ecological sensemaking, l’étude révèle que les choix de stabilisation reposent sur la lecture et l’interprétation de signaux par les acteurs issus de leur environnement socio-écologique. Ces signaux sont observés à différentes échelles (individuelle, organisationnelle et collective), circulent entre acteurs et interagissent positivement ou négativement. Ces interactions peuvent générer des tensions entre sécurité et innovation, solutions durables et impératifs court-termistes, mais aussi des synergies quand biodiversité, paysage et attractivité économique se conjuguent. Des facteurs socio-techniques, économiques et l’ancrage écologique orientent cette lecture des signaux, la construction des enjeux associés aux talus et in-fine le choix des techniques de stabilisation. Ces enjeux influencent à leur tour la perception des signaux dans une boucle rétroactive. L’étude démontre que le génie végétal résulte moins d’un choix purement technique que d’une négociation permanente entre arbitrages économiques, enjeux écologiques et représentations sociales, révélant la complexité des transitions vers des pratiques d’aménagement plus durables.

Zoé Reverdy, Quand les collaborations intersectorielles et la mise en oeuvre de solutions fondées sur la nature se renforcent mutuellement. Enseignements d’un living lab dans un territoire touristique des Alpes du Nord

Les Solutions fondées sur la Nature (SfN) sont des actions visant à protéger, gérer durablement et restaurer les écosystèmes naturels tout en apportant des bénéfices économiques et sociaux. Si le cadre des SfN appelle à des actions transversales, leur mise en oeuvre locale se confronte à des cloisonnements sectoriels, entre par exemple acteurs de l’aménagement et de l’environnement. Cet article cherche à comprendre dans quelle mesure, et par quels mécanismes, les acteurs d’un territoire parviennent à dépasser ces cloisonnements pour mettre en oeuvre des SfN, et comment ces dynamiques contribuent à renforcer leurs capacités de collaboration intersectorielle. À travers une étude de cas portant sur deux projets localisés dans le territoire des trois vallées — caractérisé par une forte tradition de conservation et de développement touristique et un passé conflictuel entre ces secteurs —, notre enquête s’est appuyée sur des entretiens, des documents et des visites de terrain. Les actions mises en oeuvre, telles que la création de zones de tranquillité hivernale pour le tétras-lyre, la restauration de zones humides ou encore l’adaptation du pâturage, illustrent des démarches concrètes de SfN rendues possibles par un ensemble de conditions favorables : réglementation incitative, volonté politique, présence d’acteurs relais, ressources humaines mobilisées, et dispositifs de concertation. Ces initiatives contribuent à rapprocher des secteurs historiquement opposés, et ouvrent des perspectives de diffusion de ces dynamiques vers d’autres enjeux. Les résultats viennent ainsi nourrir les réflexions sur les conditions locales de mise en oeuvre des SfN et sur le rôle structurant des collaborations intersectorielles, tout

Thomas Souyris, Stratégies écologiques et différences phénotypiques chez deux espèces utilisées dans la revégétalisation des pentes de montagne : effet de l’origine des semences.

La revégétalisation des pentes alpines constitue une solution fondée sur la nature essentielle pour stabiliser les sols et limiter l’érosion face aux changements climatiques et aux pressions anthropiques. Le choix de l’origine des semences conditionne fortement le succès de ces actions. Ce mémoire compare les stratégies écologiques et la plasticité phénotypique de l’anthyllide des Alpes (Anthyllis vulneraria subsp. alpestris) et du plantain lancéolé (Plantago lanceolata) selon trois provenances : sauvage, Végétal local® et commerciale. L’expérimentation, conduite en pots sur une pente de 45°, a permis de mesurer la phénologie (degrés-jours pour la germination), ainsi que des traits foliaires, racinaires et de biomasse. Les résultats mettent en évidence des différences marquées entre origines. Les semences commerciales et Végétal local® se distinguent par une biomasse élevée et des traits acquisitifs (croissance rapide, système racinaire explorateur), favorisant une installation initiale efficace. À l’inverse, les semences sauvages expriment des traits conservateurs (germination tardive, tissus denses, racines robustes), garants d’une meilleure tolérance au stress et d’une résilience accrue à long terme. Ces contrastes illustrent les compromis classiques du Leaf Economic Spectrum (LES) et du Root Economic Spectrum (RES).

Pour finir la partie en salle du séminaire, Taïna Lemoine -post-doctorante de VIVALP- a présenté l’expérimentation d’écologie fonctionnelle dont nous avons déjà parlé ici, et des premiers résultats qui vont encore être analysés.

Puis nous sommes tous partis sur le terrain visiter le talus du Moriond qui avait fait l’objet d’un chantier-école la semaine précédente (un post sur cet évènement à venir).

Une belle journée pour le living lab qui a marqué le passage à une nouvelle étape du living lab : l’analyse des données récoltées pendant les phases d’expérimentation et d’entretiens pour aller les communiquer et restituer aux acteurs et actrices afin d’évaluer avec elle·eux les opportunités de mises en oeuvre de ces Solutions fondées sur la Nature.

Rendez-vous le 26 mai prochain pour une visite du chantier au sortir de l’hiver pour faire le bilan de ce qui a fonctionné en termes de restauration du talus !

Mis à jour le 17 octobre 2025

[1] qui soutiendra sa thèse le 4 novembre prochain